節錄自149 期

2025.08.20

釋見寂、釋見諾

【春風化雨】法國學術交流與梅村禪營參訪考察心得

一、法國學術交流

(一) 簡介「旭日全球佛教研究網絡」(Glorisun Global Buddhist Network):

本學術網絡計劃由全球十四所大學的佛教研究學者共同倡議,於2017年正式成立,致力於推動漢傳佛教人才培養與國際交流。該計劃獲旭日慈善基金會(Glorisun Charity Foundation,楊釗先生)及中英佛學促進會(ChinaBritain Trust for the Promotion of Buddhist Studies)的全力支持。參與的十四所大學分布於四大區域:歐洲:劍橋大學、漢堡大學、牛津大學、法國國立東方語言文明學院;北美:哈佛大學、普林斯頓大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校、英屬哥倫比亞大學;中東:耶路撒冷希伯來大學;東亞:北京大學、香港大學、浙江大學、東京大學。

(二) 第八屆國際佛學菁英班密集課程

國際佛學菁英班由「旭日全球佛教研究網絡」的夥伴大學輪流籌辦,2025年第八屆主辦單位為法國國立東方語言文明學院(INALCO,巴黎)及法國多學科佛教研究中心(CEIB,隸屬INALCO),協辦單位包括北京大學(Peking University) 與加拿大英屬哥倫比亞大學(University of BritishColumbia, UBC)。見寂法師與見諾法師代表香光尼僧團,獲選進入國際佛學菁英班;今年共有近二百人報名,最終僅錄取41人。學員有來自中國北京、清華、人民大學、浙江、南開大學、香港大學;美國哈佛、柏克萊、威斯康辛;英國劍橋、倫敦亞非學院;德國漢堡德、慕尼黑、波鴻、萊比錫、柏林自由大學;法國、比利時、荷蘭、日本東京等大學,皆為碩博士、博士後研究員的年輕學者。其中大陸籍學者30人、臺灣2人,其餘來自歐洲、北美等地。出家法師4人,均為比丘尼。

為了培養跨學科及開創性研究的人才,菁英班聘請了六位國際學者開設專題課程及講座,自七月六日至七月八日、七月十二日至七月十三日,每天上午九點至下午六點進行密集課程;七月十一日是青年學者論壇,有十名研究生及博士後研究員發表論文;七月十四日則是安排當地的宗教、文化參訪活動。密集課程的主題與內容:

1.晚期帝制中國的宗教文獻:類型學、扶乩活動與儀式用途

授課教師:高萬桑(Vincent Goossaert)/ 法國高等研究實踐學院(ÉcolePratique des Hautes Études, EPHE)

內容:扶乩團體(spirit-writing groups)產出經書、善書、丹書、敘事、科儀本,這些是宗教文本的重要研究對象。文本中有記載神明的語錄與啟示。扶乩團體也為社會大眾提供儀式服務與培訓,如:懺悔儀式。透過這些文本,建立並維持人類與神明之間的關係,傳播神祇的教誨,並表達虔誠、個人感情與道德價值觀。

2.戒之詰、律之履:東亞律學嬗變

授課教師:湛如(Ru Zhan) / 北京大學(Peking University)陳金華(Jinhua Chen) / 加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia, UBC)

內容:結合布赫迪厄(Bourdieu)的場域理論以及麥克魯漢(McLuhan)的媒介理論,不同的場域內具有其獨特性,能夠吸引參與者。場域內有多種資本,如:文化、經濟、象徵資本等,也涉及不同權力類型的分配。場域越大,其多樣性也會越高。宗教場域涉及商業、政治、藝術等與其他場域的互動。課程也舉例說明場域理論,如:義淨法師於嵩山會善寺重建戒壇、佛教僧侶清虛(活躍於AD690-710)。

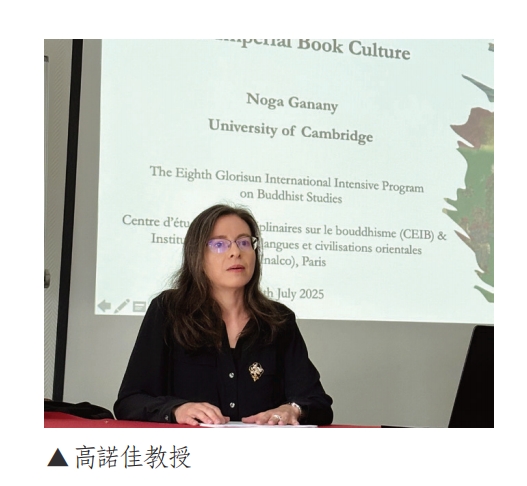

3.佛教對晚期帝制中國書籍文化的影響

講者:高諾佳(Noga Ganany) / 英國劍橋大學(University of Cambridge)

內容:在西元十五至十六世紀,印刷業蓬勃發展,影響了資訊傳播的範圍、新文學體裁的興起、版面的設計創新。例如,明代的寶成法師編撰《釋氏源流》,總共彙集了400個故事,每個故事皆有插圖,圖上文下,故事涵蓋佛陀的生平、佛教的發展、佛教在中國的發展等。另外,《三台萬用正宗》,則是以插圖和敘事方式的一部日常生活百科全書。這段期間,除了佛教文本的普及,世俗書籍的生產、內容、形式、人們的閱讀習慣,也隨之在改變中。

4.晚唐至初宋文學中的道教:失道

講者:田安(Anna Shields) / 美國普林斯頓大學(Princeton University)

內容:從晚唐至北宋時期 ,詩歌中融入大量的道教主題,課程中舉唐代詩人曹唐的《劉阮洞中遇仙子》以及北宋《文粹》為例。結合文學與史學的研究方法,這一時期雖然有大量的詩歌流傳,但是為什麼關於詩人的傳記卻相對地稀少?課程中,教授也引導大家思考與討論:跨領域研究的挑戰有哪些?研究中的空白和訊息缺失該怎麼處理?如何界定證據的界線?

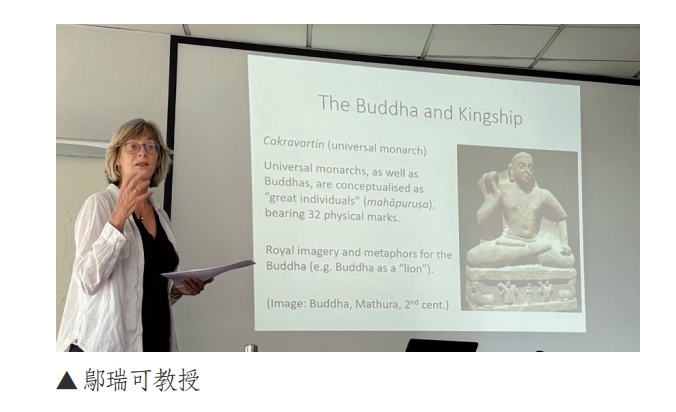

5.佛教對王者的箴規

授課教師:鄔瑞可(Ulrike Roesler) / 英國牛津大學(University of Oxford)

內容:王者的任務在於提供人民福祉,確保內外和平,但在實踐中卻是常伴隨著暴力。佛教的在家五戒與國王統治的現實需求(如:戰爭、懲罰、徵稅)存在著潛在衝突。阿育王是佛教國王的典範,他以佛教慈悲和非暴力的原則,提供醫療服務,保護動物生命,確保懲罰但不殘酷,將佛法推廣至全民。另外,佛教文獻中,如:龍樹菩薩《親友書》(Letter to a Friend),為統治者提供了佛教倫理的指導。

6.當代中國居士佛教的新形態

授課教師:汲喆(Zhe Ji) / 法國國立東方語言文明學院-多學科佛教研究中心(INALCO-CEIB)

內容:居士佛教有別於菁英佛教、出家眾佛教。由在家信徒所組成,居士群體在僧伽之外尋求獨立空間,顯現出僧侶與居士間複雜的關係。居士佛教在中國的發展可以溯源到西元一至二世紀,明代的《居士分燈錄》收錄了110位居士的傳記。隨著社會變遷,當代的居士佛教則是促成了新的組織形式、儀式的創新、文本的推廣活動,如:居士林、嬰靈救度儀式、《弟子規》的推廣、大眾閱藏運動。

(三) 國際研討會

第三屆「人類的競爭與互鑑互補」旭日年度論壇於七月九日至七月十日於法國巴黎國立東方語言文明學院舉行。開幕典禮上,有近四百位來自世界各地的學者專家參與,兩天會議同時進行四場論壇,分述如下。

1. 佛界與人間、菁英與草根:佛教與其他東亞宗教在淑世過程中的互動

此論壇中發表的論文議題包含:佛教、道教、民間信仰的儀式實踐、文本的演變及差異、手稿及碑印的比對、不同信仰間的交流,宗教與社會文化及政治環境的互動等。論文中研究所涉及的地域與時間皆有所不同,關注的地域包含中國南方農村、英國牛津地區的佛寺、內蒙古,研究的時間則是從六朝到現代。

2. 廣宣流布、相競相融:佛教與諸宗教文本在華人社會中的生產與傳播

此論壇發表的論文議題包括:文本的生產、流通,不同時代社會需求、印刷製作技術的影響。文本包含經典、善書、儀軌本、歷史紀錄、期刊等。不同宗教的文本所著重的點不同,也會根據所在地進行本土化,如:翻譯、調整文本內容。出版者包括宗教團體、扶乩組織、善書局到商業印刷廠,不同宗教的書籍也會在同一機構進行出版及流通。

3. 佛教與全球治理:人工智能、區域衝突與氣候變化

此論壇中的論文涵蓋多個領域,議題圍繞在—在當代所面臨的挑戰中(人工智能、環境危機、民族衝突),如何以佛教的原則精神應對。歷史上,不同時代面對挑戰的方式各異,如:仁王會、慰靈祭、賑災活動。佛教的核心概念及倫理思想,如:慈悲、共生等,在解決衝突、促進社會和諧與凝聚方面,具有積極的作用,並提供實踐的方法。

見諾法師於這場論壇中發表論文〈人工智能有情的局限與未來:佛教與科學觀點〉(The Limits and Future of AI Sentience: Buddhist and Scientific Perspective)。以腦科學的實證及佛教唯識的理論,闡述人工智能機器人目前的有限性及未來可發展的方向,並且提醒人類面對人工智能機器人時,可能會將情感、意識投射至人工智能系統上,進而產生依賴或是情感連結,而忽略人與人之間的互動及精神層面的連結。

4. 跨地域、跨文化傳播視閾下的佛教與藝術

此論壇探討佛教藝術和圖像的演變,研究地點涵蓋印度、日本、敦煌、龍門石窟、紫禁城內的梵華樓等,如:中日祈雨龍王形象的演變、觀音圖像的發展、莫高窟壁畫中的觀音。藝術會適應當地的背景和需求,因而發展出區域性的風格,展現出跨文化交流特色,如:梵華樓中的藏傳佛教神祇,是由乾隆皇帝設計,而不是出自藏傳僧侶所之手。

二、與會心得

參與2025年由旭日佛教研究網絡所舉辦的國際佛學密集菁英班及國際研討會,我們感受佛學研究的多元性,以及佛法智慧的深厚與寶貴。在密集課程中,看到跨領域的研究方法如何為佛學研究帶來嶄新的視野。

舉例來說,在密集課程中,授課老師引導我們從基礎開始,認識文本的類型與形成的過程,進而藉由道教的扶乩現象,展示如何透過文本比對來了解宗教信仰與人群互動的關係。此外,有老師巧妙地使用源自物理學、社會學的「場域」概念來分析戒場的重建,以及新興居士佛教團體在當代社會所創新的儀軌與活動。還有,課程也示範如何用文學、史學的方式,解讀詩詞中的道教文化內涵。這些跨學科的研究方式,使佛學研究的內容更加豐富,也展現了佛法智慧可以與現代各個領域進行對話的可能性。

另外,在密集課程及研討會中,也有不少關於道教扶乩團體的研究。這些看似屬於民間宗教現象,雖不是正統佛教的範圍,實際上卻是民眾精神生活的重要組成部分,更可說是人類文明與智慧的結晶。在不同的歷史時代、不同的地理區域中,佛教、道教、民間信仰之間的關係。雖然看似相互競爭,但也是相互影響與補充,因而形成一種具有包容與豐富性的宗教文化。

隨著時代變遷,現今的我們面對前所未有的挑戰,例如人工智能的快速發展、氣候變遷帶來的生態危機、區域衝突對和平的威脅等,這些都是佛陀時代沒有的挑戰與問題。然而,佛法中慈悲、智慧、共生等核心理念,卻能夠超越時空的限制,讓這些根本的理念不只停留在抽象的教義,而是可以轉化為具體可行的實踐方案,為不同時代背景的人類提供精神支持與解決方案。

每一個時代的宗教實踐者,一方面傳承佛法的核心精神,另一方面也積極回應時代的特殊需求與挑戰。例如:阿育王透過政治來實踐佛法的慈悲與智慧;現代居士團體透過社會參與落實佛法理念,他們都用各自的理解和實踐在傳承佛教珍貴的價值。

這次的經歷拓展了對佛學研究領域的認識,也體會到佛法智慧的永恆價值及現代意義,尤其是跨領域研究的豐富可能性,更感受到佛學研究者的使命,這些都會成為我們未來進行佛學研究的資源與動力。

三、巴黎佛教觀察

(一) 歐洲佛學研究

參加研討會的歐美教授和碩博學生表示,由於川普上任,美國對於外籍人士、留學生有更嚴格的規定,使得留學美國增加許多不確定性,而且美國近年通膨嚴重,留學成本高漲。因此高等學術研究,包括佛學與宗教哲學研究,有轉往英國與歐洲的趨勢,尤其法國、德國,大學以上與研究生皆免學費,僅需自付註冊費、房租和生活費。整體而言,留學歐洲的成本較美國少一半以上。故目前留學歐洲、攻讀碩博士的中國學生非常多,平均一年的留學費用為五十至六十萬新台幣。

(二) 巴黎佛教道場

1.法國華人圈最早的佛教道場—潮州會館,座落於巴黎十三區華人城中心地帶,創立於1986年,上下兩層有一千多平方米,設有辦事處、會客廳、佛堂、中文教室、大禮堂、廚房和寮房等。創立前三十年有法師駐錫,法師往生後,目前是由協會的居士團體管理。有完整的大殿、觀音殿、地藏殿,初一、十五,各種法會活動具足。共修會眾年紀偏長,長期為兒童青少年開設中文班,各種興趣班,學生眾多。佛堂有趙樸初的題字,近年也曾邀請台灣法師主持法會。

2.報恩寺是中國莆田極樂寺僧團的海外分院之一,地處巴黎市中心以東26公里的托爾西,從市區轉乘火車約四十分鐘。為兩層樓民房,一樓有大殿、廚房、車庫和庭院,目前有兩位比丘尼法師駐錫。除了定期的法會活動、八關齋戒,每兩週辦理一次佛法沙龍讀書會,接引留學歐洲的中國青年學佛,賢躬法師說,參加的青年朋友樂於佛法研討與修行。拜訪當日,有留學義大利的中國女青年暑假掛單;也有在巴黎攻讀博士的男學生,煮一桌素菜還包餃子供養法師。幾位法師和青年在異鄉,一同為佛教努力,令人感動。

3.緣義法師,來自中國溫州,約莫四十多歲比丘。2018年創立歐洲佛教總會,在巴黎設立圓覺精舍、於義大利建普華寺,願望是在歐洲各國普設佛教道場,以「一個和尚的歐洲夢」為題弘法歐洲,信徒有許多中國溫州商人和其家庭第二代。法師得知北京清華大學教授聖凱法師前來巴黎研討會,特別宴請他與菁英班所有學員,地點選在巴黎市區一間溫州人開設的泰華餐廳。

四、法國梅村參訪考察

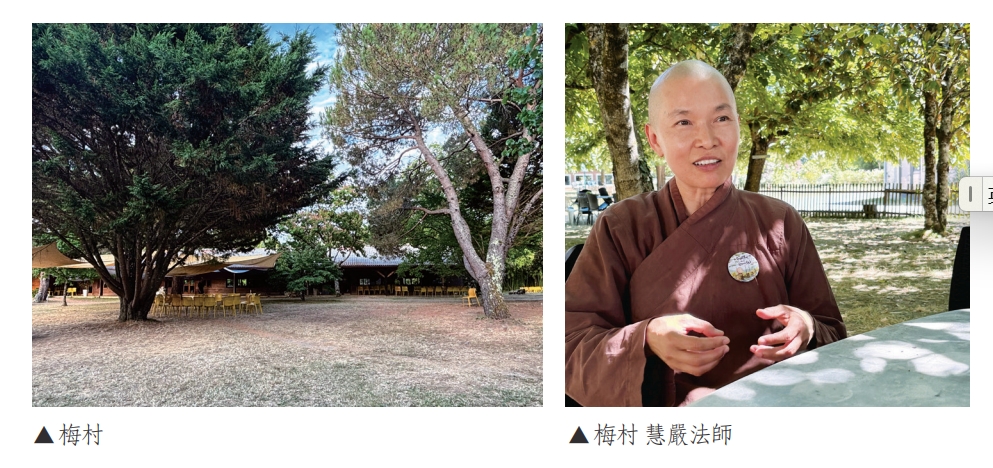

越南籍一行禪師於1982年創建梅村,位於法國西南部,距離南法城市波爾多約一個半小時車程。起初只有一村(道場),隨著僧團人數增長,陸續購置與建設,目前共有三個村(道場),分別是上村(男眾)、下村(女眾)、新村(女眾),此南法梅村三道場,共有兩百多位住眾,來自世界各國,目前全世界梅村僧團出家眾近千人。

三個村腹地廣大,建物分散在於其中,多為一、兩層樓石頭屋,冬暖夏涼。寺院皆有大片農場(Happy farm)種植蔬果,每個村皆有樹木森林覆蓋,可以經行、禪坐、樹下用餐,並提供禪修者露營。接待我們的是新村資深法師—慧嚴法師,越南裔美籍,加州長大,1993年出家,多次來台灣帶領禪修營。

(一) 梅村禪修營

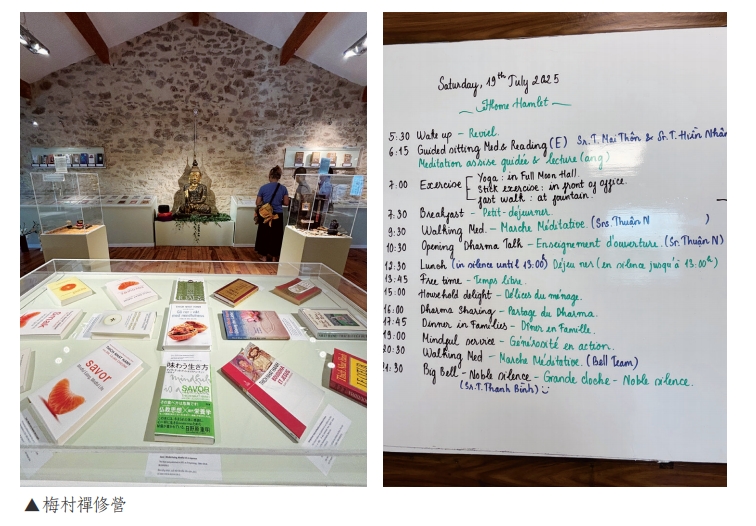

由南法梅村三村合作辦理,每年暑假至少辦理三期,一期八天。學員有家庭、父母帶孩子、夫妻、個人,都可以在同一場禪修營。每一

村(道場)接待三百至四百位學員,一期禪營三個村總共接待一千多位學員,來自世界各國、各宗教信仰。法國學員有許多是天主教徒,禪營以英語進行,並提供法語即時翻譯,可申請越南語、德語和中文翻譯。

參加者皆須自費,價格依住宿條件有別。最便宜的是露營,八天七夜訂價為每人630歐元,其他還有上下舖、通鋪、雅房、套房,價格分布在780至1600歐元,也可自行訂附近民宿或駕駛露營車參加。梅村將參加費用分成全額、維持、減免和補助四種等級,報名者可依自身情況繳費。

八天七夜的禪營,第一天是自行報到,梅村不安排任何接駁,學員有開車、機場租車、或從火車站搭計程車抵達。租借臥具、搭帳篷、安單……,有少數志工會協助引導,但大部分事項仍需要學員自己來。最後一天離營日,全天任何時段都可以離營。第一天晚上舉行開營說明,分成人、青少、兒童三組,有法師分區帶領。

營活動不提供任何紙本資料,所有行程會公布在齋堂白板,每天書寫更新,需要者可以抄寫或手機照相,但原則上希望學員不用手機。

禪修營行程內容包括運動、行禪、坐禪、開示、大放鬆、正念出坡、三餐……,學員皆需參與出坡,如廚房洗切菜、洗鍋碗、公共浴廁打掃等。雖然行程安排與台灣禪修營相似,氛圍卻很不同。法師明白地說清晨禪坐起不來,可以,學著慢下來;聽開示想睡覺躺下,可以,只要你知道自己身在這裡。大放鬆類似身體掃描,帶領的法師利用簡單話語,配合吉他與歌曲,使各年齡的人都可以進入狀態。行禪前,法師教導方法,可以觀呼吸、兩步吸氣、三步吐氣;步步踏實、告訴自己「我在這」。對於小朋友,法師指導他們走路,每一步想著喜歡的或者不喜歡的事物,試著sayyes! 而青少年與大人,可以觀不喜歡、沒有感覺的事情(如接觸泥巴),嘗試跟它和解或說「謝謝」;觀所愛的人事物,謝謝他們出現,豐盛了自己。全體學員不分年紀,一兩百人一起行禪上山,安靜坐著十分鐘,再一起靜默下山,非常平靜與壯觀。

每餐飯至少一小時,慢慢吃、在樹下吃,可以自己吃、和其他人一起吃,只要記得正念取食、進食、洗碗……。梅村有一個默契,聽到任何鐘聲,就停下動作,回到呼吸;鐘聲停止,再開始動作。在梅村,遇見了幾位台灣朋友,有行者、有快樂農場(Happy farm)的長期義工、有暑期禪眾和義工……,在台灣是心理師、學生、語言治療師等,皆嚮往正念禪修、仙氣飄飄。

第七天下午,為各組彩排,將幾天下來的禪修營體驗編成短劇、歌曲及各種表演,晚上是分享時間,有小孩、青少年以及成人組演出。梅村法師也在最後表演節目,將禪修內容結合吉他、小提琴、鼓、饒舌音樂演唱,引起全場學員熱烈回響。

另外,七月份三場暑期禪修營結束後,八月還有兩期,對象分別為教師以及18歲至35歲青年的禪修營,法師說,暑假是他們的超級忙碌期。

(二) 「聯合國」梅村僧團

有出家意願的居士,皆須參加為期三個月的僧團秋安居禪修(每年十一月至隔年一月),方能取得行者申請的資格。接著,向僧團總部申請作為行者,並可能在世界各地的梅村道場開始行者生活。在僧團共住一至二年,通過考核,擇期剃度出家,成為沙彌、沙彌尼,並於三年後受大戒(梅村自行傳戒)。受戒後,繼續於僧團磨練、執事、弘法修行等,出家十年,方可以通過成為弘法者,於各地開始帶領禪修活動,並會輪調各國梅村道場。

在歐美弘揚佛法,梅村法師說,一行禪師經過深思,體認佛教要改良傳統的限制,加入能接軌西方價值的詮釋。例如:用「五項正念修習」傳遞「五戒」;以「十四項正念修習」演繹大乘傳統菩薩戒;用擁抱大地代替頂禮;善用真愛、和平等字眼。我們在營活動看到,法師帶領兒童認識正念,正式許願不殺生、承諾慈悲心愛護生命……非佛教徒的家長都能認同。面對歐美年輕人的需求,有出家意願但非終身願,梅村發展五年短期出家計畫 (fiveyear program),讓他們可進入行者二年,然後剃度出家三年,並須於35歲以前申請。當五年出家計畫完成,可選擇捨戒還俗,也可以留下繼續出家。

放眼世界,具有國際影響力的當代佛教領袖或團體不少。然而,去到法國梅村,除了一座小鐘樓有宗教地景(台灣人捐贈);大殿裡僅有簡單佛像、佛桌,其餘都是法國鄉村建築,連禪堂都很簡單。從僧眾與學員國籍可以發現,梅村宛如「聯合國」,有法國、英國、美國、香港、泰國、韓國、日本、台灣、印尼、越南、巴西等世界各國。梅村國際化的程度,可謂佛教之光!他們如何做到的?

於梅村法師身上了解,一行禪師來到西方國家,建立道場的方向,有意識的選擇不用古典傳統的越南佛教樣貌,去除繁複的宗教儀式,也不是以越南移民為主要傳教對象。法師說,他們守住佛教根本—正念修行,讓眾生走進來。弘法開示完全使用在地語言,在很多層面接納當地文化(如:自由尊重至上)、開放寺院腹地露營、家庭伴侶同住、純素(vegan)飲食、使用者付費……。梅村不僅讓具有東方文化色彩的佛法真正在歐美社會生根、影響深廣,也在這個過程中實現了佛教僧團國際化,開啟充滿新生命的弘法路線。

Facebook