節錄自090 期

2007.06.20

釋見鐻

尋訪大師風範先生之風 山高水長

太虛大師示寂至今,雖已六十多年,他所提出的思想、主張,至今還影響著中國佛教的發展方向。而其一腔改革的熱情,更是我們後世佛弟子永遠感懷的典範。我以感恩虔誠的步履,在大師曾經站過的方位上駐足,試著去理解大師的偉大。但當這些跋涉的回憶落於筆墨之際,比照自己的短促侷限,對於大師豪勇無懼的大菩薩行,或許就只能以范仲淹的句子:「雲山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長。」表達對大師的感佩與崇仰。

遠方有多遠?

前陣子,有法師從敦煌回來,讚歎前代佛教藝術的瑰麗,但也不免唏噓現代佛教文化與寺院的落寞,一經觀光化、政治化,佛教在每人必修「無神論」的中國,成了歷史文化的遺產,全國重點維護的古蹟。不禁問:如此,佛教對於人性的良善引發、生命的沉澱安頓、清淨的永久嚮往,如何著力?

那天,讀到太虛大師慨歎佛教流弊後,說的一段話:「凡人群中一切正當之事,皆佛之因行,皆當勇猛精進去修去為。廢棄不幹,便是斷絕佛種。」才恍然到:世間永遠都有需要面對的課題;而身為佛弟子,也永遠都要有為佛教、佛法盡一分心力的準備與勇氣。

只是,大師這份革命熱情與豪氣,如何與我們這萎頓、苟安的心呼應?悟師父只說了句:「今天香刊願意跨越時空來整理人物史蹟,到底要給後人看什麼?您們去走走吧!」看什麼?就這樣,我也同大師一樣有著「幻海飄蓬餘結習,亂雲籠月見精神」的豪壯意興,換上遠行的裝束,走出寺院山門。「遠方有多遠?請你告訴我。」作家三毛唱道。遠方能有多遠,確實說不出,但我卻悄悄邁向親近大師的路徑,尋探百年前一段沸沸揚揚躍動的佛教歷史。

這回,我們選擇了孕育大師的搖籃,醞釀大師的生命與思想的成長之處—江蘇與浙江。江浙自六朝後,逐漸成為中國文化的中心,而佛教也自東晉開始,在中國華東地區蓬勃發展,不僅寺廟林立,所謂「南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中。」隋、唐、宋時期,叢林四布,高僧輩出,杭州還被譽為「東南佛國」。太虛大師是浙江人,他出家、開悟、思想的薰陶養成、辦雜誌、推動佛教革命運動,大多在這一帶發生;而他與師長、朋友、徒弟、居士種種感人的互動,也多在這兩地間傳出。

就這樣,邊走邊看,來到了大師曾經踏足過的地方:在他提出佛教三大改革主張的上海靜安寺,感受當代風起雲湧的慷慨激昂;佇立寧波天童寺古柱前,體會一代大師誕生、成長的修行過程。在滄桑變化的後世,追尋前人的身影,徘徊低吟中,往往也能找到自己的定位。至少,走得遠了,看得多了。或許就如作家余秋雨在行行止止的文化苦旅之後所說:「產生一些超拔的想頭。」於世間種種萬象裡,能給出自他一些不同的選擇與餘地。

朝禮普陀

「次年正月,外婆以既經攜我去過較遠的九華,乃自動的更攜我去朝南海普陀山,香頭仍是楊老太。先用小船轉上錢塘江中的大海船,衝潮破浪而行。有十天半月不能到普陀的,這一回恰好風順,四五天便登了山。記得住的是天華堂,在梵音洞並看見過似天帝的幻現形像。下普陀山,順便到寧波的天童、育王及靈峰晉香,去回不過月餘。從此,我對於寺院僧眾更深歆慕。」(太虛自傳)

那天趕得早,要從寧波趕往普陀山,開船時間是8點15分,等到真正啟航時,卻已經10點了。延遲的原因:海上的霧太濃了。

許多朝聖、旅遊的人,上百人被一排鐵欄杆擋著,巴望海面濛霧早些清朗,船就能開了;上普陀山所懷的每個心願,也許就能圓了。不是嗎?我們搭船的沈家門不遠處,即是聞名的岱仙島。相傳徐福率三千童男女入海訪仙求藥,一行人就在岱仙島停船靠岸,仙丹妙藥未能煉得,倒是秦始皇這場難圓的夢,在更迭變幻的歷史洪流裡,仍是人類難以放棄的追求與企望。

我們終於擠上客輪。其實,是可以不用擠的,因為船票都有劃位。只是我們心中還留著中國大陸是不講次序、混亂的印象,擔心稍有退讓,就得在船板吹風70分鐘。事實上,上船板吹風看海,還得另外再加錢!

船行很平穩,一路播放的佛曲卡拉OK伴唱帶,震耳欲聾,也教我初識大陸的佛教:廣東語的三世因果歌,唱得還蠻有味的;某某法師演唱的修行歌曲,後面背景山山水水,演唱者打坐、禮佛,煞是有點宗教氣氛。坐在一旁的陌生旅客,問了我一句:「那個唱的人,是你嗎?」弄得我哭笑不得,連忙揮手否認。不知是對方識人不力,還是沒有頭髮的,看起來都長得很像。

普陀山,位於浙江省舟山群島東南端的一個小島,是著名的中國佛教聖地。唐朝開山始,至宋才正式定普陀山為觀音菩薩的道場。歷代佛寺累建,香火日旺,尤為華東一帶的信仰中心。

普陀山的有名,來自於它已在每位中國人的心中,熨貼出一幅佛教相貌。男女老少,不論是否學佛,一提到普陀山,就想到慈悲的觀音菩薩,就想到觀音的慈悲佛教。不論對佛教認識多少,如太虛大師、印順導師,初萌出世念頭時,也馬上就想到普陀山。普陀山,不僅讓觀音菩薩成了眾人心中慈悲的守護者,也讓佛教在人們的心中留了個可以依循而到達的起點。

年年世上勞薪積,五渡蓮洋暗自傷;

齊到滄桑亦萍絮,聽來風雨勝宮商。

雲兼波浪湧晴白,山接空濛極迥蒼;

一丸彈向東南去,海面痕留匹練長。

(太虛.赴普陀舟次)

我們先是來到普陀山第一大寺—普濟寺。普濟寺,又名「前寺」,初建於北宋元豐三年,稱「賽陀觀音寺」。清康熙重建大殿,並賜寺額「普濟群靈」,故名「普濟寺」。主要的「大圓通殿」供奉觀世音菩薩,那是帶著皇冠般帽子的觀音菩薩,在黑黝的殿堂中(大殿裡只有前後門透光進來,沒有開燈。),只有觀音菩薩散發著溫和柔軟的金光,隔著薄紗的布簾仰望,彷彿真見到了發光的菩薩,微笑著。

大殿四周刻塑著菩薩的三十二分身。緩步繞佛,卻在大殿一角,發現一位老菩薩蹲著……抄經吧?我靠過去看,老菩薩拿著筆,在一張薄紙上迅速地畫字。

「寫些什麼呢?」

老菩薩轉過頭,將手指放在嘴唇上,輕聲:「噓!」便低下頭繼續專心地寫著。

寫些什麼呢?寫者與佛菩薩明白就好,外人又何必多事!巡看整個大殿:抬頭張嘴的遊客、低頭膜拜的香客、蹲坐寫經的信徒、忙碌收拾的法師……,信仰與祝祈,玄秘與平實,在只有菩薩發光的黯黑中,世間的旋律竟接上了出世間的節奏,婉轉繚繞出一線生命的希望。

「關房在錫麟禪院樓上,房屋軒敞新潔,一大間供佛座蒲團及經書的陳閱,另一間為臥室,一間為會客室,起居飲食尚稱安適。

我規定早起坐禪、禮佛,午閱佛典,下午寫作看書報,並觀各種新舊學書,夜禮佛畢,坐禪寂息,大致亦不甚紊此秩序,故住了兩年多也不曾有何大病及深感不快處。除了民四夏夜的狂風吹倒樓旁大樹幾壓關房外,可算平安極了! ……」(太虛自傳)

我們住宿的地方就在龍灣村旁,層層疊疊的小屋沿山而建,多是民宿、卡拉OK店、海產店,想起了印順導師也曾在多年之後,重返普陀山。那時大家推著坐在輪椅上的導師出來逛逛,導師看到這些店面,頻頻感嘆:「怎麼會這樣?以前整個普陀山都是素食的。」以前與現在,一如導師所說:「知道變了,哎!世間就是這樣,都變了!」都變了,我們來到了當年大師在普陀山閉關的地方──錫麟禪院,現在也改成錫麟飯店了。

錫麟禪院,就在普濟寺旁,又稱錫麟堂。當年,印順導師即是在錫麟堂掛單時,遇到想出家的同道,商量出家的地點,因而輾轉找到普陀山福泉庵剃度。不然,在寺廟多、和尚多、香客多的普陀山,茫然的導師還不知如何開始自己的出家計畫。

現今的錫麟禪院,已經改裝成「錫麟飯店」。兩株百年大樹夾蔭著幽靜入口,服務生站在櫃台後,微揚嘴角,似笑不笑地盯著探頭探腦的我們看。

民國三年,太虛大師因為民初的改革失敗,加上八指頭陀的圓寂,讓他對佛教的前途感到心灰意冷。流蕩一段時間後,巧遇當年戒兄—昱山,在他的鼓勵下,便決定在普陀山錫麟禪院閉關。

閉關時期,大師逐漸建立其融合社會主義與佛法,由人類一般而進階大乘的思想。並因為政府公佈管理寺廟條例,給予地方政府限制、侵害僧徒、教產的權利,大師審度時勢,認為要從教理教史出發,來樹立整個佛教的改進運動,發表了<整理僧伽制度論>。

這些內容,就當時熱情的大師而言,還帶著些思考與夢想,事實考察未究。但這都無損於大師汪博恣肆的思想建構,形成日後大師所提出的人生佛教、僧伽教育等改革主張的基礎與藍圖。那年,大師才29歲。

「丈夫一悔無多事,活把心腸死下來。

為道原須求日損,忘情那怕便身灰!

蕭然已是無長物,送者都將返自崖。

借韻]寄語世間休錯認,

卜梁倚有聖人才!」(太虛.閉關普陀)

黃昏時的普陀山,天色漸漸暗了,竟飄散起綿綿細雨。我們趕著還要再去其他的寺院,錫麟禪院就到這兒吧。

臨走前,回眸再望一眼,彷彿見到大師就站在大樹掩映的錫麟飯店門口,撫著鬚,「春風浩蕩白雲間」,民國元年的失敗挫折,何難於我哉!29歲的意氣勃發,不願放棄未來往續的生命,「重出江湖」,大師揮揮手,叫我們就像這樣,為自己的理想勇往直前。

少白天童

小白山前少白河,迢遙一塔映清波;

輕煙處處浮村靄,微雨絲絲起櫂歌。

直揭嶺雲露峰髻,深披林翠探禪窩;

五年不入天童境,人事滄桑變已多。

(太虛.天童寺訪圓瑛方丈)

天童寺,位於寧波鄞州太白山麓下。關於天童寺名稱的由來,有個相當美的傳說:西晉永康年間,僧人義興雲遊至南山之東穀,見此地山明水秀,遂結茅修持。當時有童子日奉薪水,臨辭時自稱是「太白金星」化身,受玉帝派遣前來護持。自此山名「太白」,寺曰「天童」。後,天童寺自唐遷移至目前的所在,逐漸成為東南所矚目的名寺。

訪天童寺那天,也是微雨絲絲,著名的少白塔只露個塔頂,隱約可見。一進天童寺,道路兩旁,青松成屏,翠蓋蔽空,延綿十餘里,還有一大片青翠修竹,娑娑嘎響。後來才知,原來這就是天童十景中的「深徑回松」與「風崗修竹」。

「天童原是我十歲朝普陀山後晉香到過的。那時的印象宛然,到今猶記得一個很早的五更天進寺,佛殿上數百僧眾正在嚴肅地做朝課。

我這一年去進堂受戒,是在十一月二十前,傳戒和尚就是諱敬安字寄禪的八指頭陀。……坐桌正對面的東單頭上第二人,就是昱山,……糾察師圓瑛亦留一糾糾的影像。」(太虛自傳)

天童寺在宋代成為禪宗的重要道場。曹洞宗著名的正覺禪師任寺住持時,住山三十年,弘傳曹洞宗教義,倡「看話禪」、「默照禪」。寺內常住僧人上千,為天童寺中興時期。現在,日本曹洞宗還尊天童寺為祖庭,每年組團前來朝拜。

天童寺高僧輩出,清末民初,八指頭陀敬安法師任住持,將十方叢林住持繼承制度改為十方選賢制度,天童因而稱為選賢叢林,是佛教叢林制度的一個進步。民國十九年,圓瑛法師任天童寺住持,著手整肅寺規,樹立道風,修葺殿堂,建樹頗多。

光緒三十年,大師在天童寺受戒,後來也曾在此學教參禪及習作詩文,奠下佛學教義的基礎。夙慧早發的大師,不論在戒場的演禮問答,或後來聽經複講,皆以其過人的記憶力,驚異四座,八指頭陀還許以玄奘資質。

但是,天童寺對大師的意義,應該是「人」的結識:帶著大師邁向佛教改革事業的八指頭陀敬安法師;一生中,不雜功利,純以道誼相慰勉策進的昱山,也是同戒的戒兄;而那位留著糾糾影像的糾察師,便是與之結盟為兄弟的圓瑛法師,亦是以天童寺為背景,刻畫一代兩位高僧之間往來的曲折逸事。

或許就如大師《自傳》所言:「人的有緣沒有緣,在人眾中或經意不經意,即可看出。我上述受戒時彼此注意到的幾個人,後來都與我頗有關係,亦可見都有夙緣而非偶然的了。」在車來船往的人生旅程,不論經意或不經意,夙緣或偶然,我們對於生命中的離聚,沒有議論,沒有慨歎,只是感悟因緣的奧祕,謙恭地接受一切。

秋蒼暮翠掠衣寒,滿地蟲聲各楚酸,

積雨新晴雲尚亂,石橋小立聽飛湍。

(太虛.天童秋晴晚步)

進到天童寺,寺裡正忙著水陸大法會,忙亂中追著一個法師問:「請問宏智正覺禪師的塔院在哪?」

「在哪裡?不在寺裡,在古天童,是很遠的地方。」說罷便揚長離去。

再遇一位搭著海青,手拿著水杯,匆匆趕往壇場的法師:「請問正覺禪師的塔院在哪?」

那位法師低吟一下,轉身便快步走:「我帶您們走一段。」

我們跟在後面,腳步匆匆,跨出山門,經過萬工池,就在天童森林公園的一角,看到一個指向古天童的路牌。

「就往這條路直走,經過一座橋後,向左彎就到了。那裡有人,敲敲門,會有人來開門。不好意思,我還有事,不然就帶您們走一趟。不難找,大概20分鐘就到了。」

來回要40分鐘的路程,可是跟司機約的時間只剩下20分鐘,如何是好?難得來這麼一趟,不管了。拉起長衫,捲起袖子,古天童!怕什麼!就這麼急急趕路,先是經過寄禪法師的冷香塔,再是妙峰禪師,還有好幾座塔院,但都不是正覺禪師塔院,也驚訝與天童寺有關的高僧大德真多,塔院一個接一個,好一個名山古剎!

經過一座小橋,向左彎,青翠的竹林裡,一條小徑的盡處,是個腐朽的鐵門。我們跑到鐵門前,還喘著氣,卻來了一群蒼蠅,盤桓頭上。

不理會了,隔著鐵門望進去,有個老師父在拔草。

「老師父,我們要來頂禮正覺禪師的塔院,請開開門,好嗎?」

老師父抬起頭來,冷冷望了一眼:「誰教您們來,現在不開放。」

「老師父,我們特地從外地來頂禮,請您開開門,好嗎?」

「您們給250錢,就給您們進來。不給250錢,不開門。」

「250錢!」入寺門票只要5元,一碗炒飯10元,入塔院要250元?我們兩人面面相覷,蒼蠅嗡嗡的聲音此時顯得特別吵人。

「真的嗎?這該不會是禪師考驗人心的方法吧?」心想,是不是只要答應給錢,證明了誠意,老師父就會欣然開門。可是,250錢,說多不多,但禮塔哪裡要錢?剛剛引路的法師,沒提到這一點啊!那老師父兀自低頭拔草,理也不理我們。這下子,腦子轉不大過來了,便在這進不去的門外,虔敬問訊後,轉身離去。

三冬愛日有餘溫,(師寂已六冬矣)

巒翠微微熨曉曛;

青鳳山高隱靈塔,(師有「青鳳山前聊葬骨」句)

白梅香冷讀遺文。

耳根寒漱一溪玉,

心海深藏萬壑雲;

歲暮林空風亦靜,

更無黃葉落紛紛。

(太虛.天童掃八指頭陀冷香塔)

是嗎?不知道是不是沒通過禪師的考驗,回程又再經過好幾位高僧禪師的塔院,我們的心裡想的卻是:這個要250錢,那個也要250錢。一直到最後一個冷香塔院,拍了一張照片後,天童,在我們的心中,留下的,竟然是樹木蔥蘢的景致,以及那250錢。

太虛塔院

應夢名山宋帝書,飛龍不樂樂潛魚,

世間天子林中衲,自足何須更羨餘!

(太虛.詠雪竇.御書碑)

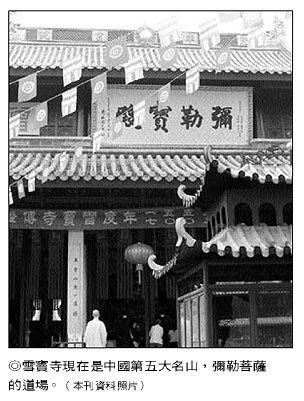

浙江奉化溪口雪竇寺,全稱是「雪竇山資聖禪寺」,創建於晉,興盛於唐宋,為天下禪宗十剎之一。與之有關的傳說,有兩則最美。

一是發生在五代,奉化縣出了個布袋和尚,他長得不大好看,所幸笑口常開,倒也沒人討厭他。他最大的特徵是肚皮很大,一枝禪杖和一個布袋是四處遊化的隨身法寶。布袋和尚於臨終時說了一首偈語:「彌勒真彌勒,分身百千億。時時示時人,世人自不識。」

所以,人們認為布袋和尚就是彌勒菩薩的化身。因此,在寺院裡常見的彌勒像,就是仿布袋和尚的樣子塑造。千百年來,彌勒菩薩「笑口常開、大肚能容」的形象,在中國人的心中,為爭逐的人生,提供了另一種自我回歸的生命況味。

另有一則。話說那晚,北宋仁宗夢遊名山,竟在夢境中迷了路。忽遇白鬚老人汲水搭救,仁宗詢問老人住處,老人只答了句「住在名山」。仁宗醒來,親題了「應夢名山」,遣了三千人馬要為夢境中的名山賜碑,名山究竟在哪?浪漫的仁宗只留個好夢的回憶。即位的理宗,一樣浪漫,御筆刻碑「應夢名山」,碑投大海,盼神靈相助送碑。如今碑就立在雪竇山的御書亭。雪竇山是否真為仁宗夢裡的那座名山,該是無法查證,不過雪竇山卻成了天下名山,不必等待縹緲的夢境再圓,雪竇山上雪竇寺,在翠映的山林間,已在眼前,碰觸得到,永遠比追夢還要令人感到踏實。

應夢名山住,高風愧昔賢;

一巖青象伏,千丈白龍懸。

忽遇雲林友,來探雪竇禪;

笑談深霧裏,不昧性其天。

(太虛.答玉皇方丈過訪)

我們到達雪竇寺的日子,剛好遇上了因應佛誕而啟建的水陸大法會,法師與居士正忙著誦經共修。我們在雪竇寺裡探問著大師塔院的消息。好不容易搶著法事休息時詢問。

「請問一下,太虛大師的舍利供奉在哪?」

「什麼?」是口音問題,聽不懂嗎?問了半天,這位老法師還嚴肅地對我搖搖手說:「沒了,現在沒有了。」

沒有了?那大師的舍利移去哪兒呢?客堂外的欄杆上,有幾位法師坐在那兒休息,心想再試一次好了。

「請問一下,太虛大師的舍利供奉在哪?」

「問的是太虛塔院嗎?」

「是的!」

「出了雪竇寺,對面就是佛學院。直接從佛學院後門過去就到了。」

這些法師的樣子看起來,確實像是佛學院的學生。只是,佛學院的後門,是對外開放的嗎?

出了雪竇寺,過了對面的馬路,就看到了「彌勒佛學院」。雪竇寺在文革後重新開放不久,於1991成立了僧伽培訓班,此即是今日「彌勒佛學院」的前身。十幾年來,也默默栽培了很多優秀僧才。佛學院大門前擺著充氣的圓拱形氣球,原來隔天是佛像開光典禮。

朝著門口正張羅布置的法師走近,問了聲是否可以進去參觀。因明日的開光典禮,佛學院特別開放。所以,我們就決定先參觀彌勒佛學院,再從佛學院的後門直探太虛塔院。

佛學院整體布局,是個三合院式的建築。兩旁是教室、辦公室、齋堂、寮房。不高,只有兩層樓。正中建築,一樓是大殿,二樓是太虛圖書館,三樓是什麼來著已經忘了。偌大的廣場,有一座籃球架,教室裡也擺個桌球桌。我想,這佛學院挺不錯的,僧材養成也兼顧德、智、體、群、美。

佛學院的環境精雅幽深,寧謐澹泊,牆壁貼的多是印順導師的法語,我對同伴說:「好像台灣哦!不是嗎?法語全部都是繁體字!」尊重感懷曾經駐錫於此的太虛大師,也同樣地傳承學習著承接大師法脈的印順導師的思想。

來到太虛圖書館,不大,只有一條長桌,兩排書架,擺著一些佛學書籍。長桌前,是太虛大師的白色石像。時近黃昏,不開燈的圖書館裡,彷彿只有大師是亮的。

沿著走廊,找到了所謂的「後門」,一扇鐵門外有一條石鋪的柏油路,這應該就是前往大師塔院的捷徑吧!卻也沒想到,短短幾分鐘的路程,沿途狗吠不已,走到已被雨水沖刷的斷路,原來捷徑也有其曲折處。

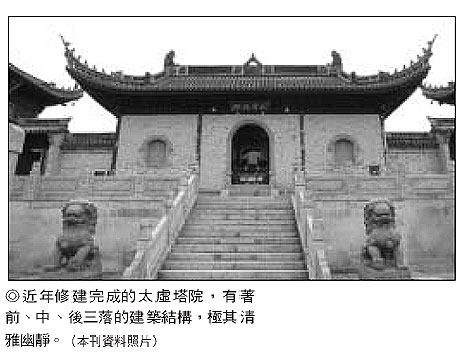

我們終於來到了太虛塔院。「太虛塔院」座落在奉化雪竇寺西南側的山坡上。百米高的山巔,山岩跌宕,參天古木,鬱鬱蒼蒼。沿著雲梯般的臺階緩步至盡處,殿額便是由啟功老先生題寫的「太虛塔院」。塔院是2005年新竣工完成的建築,但是大師與雪竇寺的淵源,卻可以從八十年前一段因緣談起。

天上人間跡未周,攜將布袋又明州;

看山雨阻懷前度,讓國風高快此遊。

千古相知有明月,一生難忘是中秋;

劇憐黑野鬥群魅,欲放慈光照五洲。

(太虛.丁卯中秋在溪口藏書樓與蔣總司令蔣夫人張文白處長吳禮卿師長等看月講心經)

先從奉化雪竇寺與顯赫一時的蔣家的因緣說起。蔣介石先生的祖父蔣玉表是虔誠的佛教徒。蔣母王彩玉一生茹素拜佛,晚年時,拜雪竇寺方丈為師,皈依佛門,並在寺內設有佛堂。蔣介石三次下野,亦皆至雪竇寺掛單,有時一住十多天。而蔣介石的元配夫人毛福梅,更是虔心向佛,每天茹素禮佛,熟讀經書,也曾在雪竇寺內僻靜室誦經修行。

1927年,蔣介石第一次下野回鄉,電邀大師同遊雪竇寺,此為大師與蔣氏第一次見面,二人長談竟日。當年的中秋節,蔣氏禮請大師來雪竇寺講解《心經》大意,結下了甚深的法緣。1932年,大師應蔣介石的邀請,任雪竇寺方丈,直至1947年,大師退任,歷十五年。期間,大師將雪竇寺定位在彌勒道場,致力弘揚彌勒思想,常於雪竇寺講說彌勒經典,或打彌勒七。1947年大師圓寂,蔣介石還送了「潮音永亮」的輓詞,表示他對太虛大師的哀悼與崇敬。

大師與蔣氏的往還,應不只是個人私誼往來,有幾次內政部發布一些不利宗教團體的政令,因大師對蔣氏投書而挽救了佛教的命運,此亦可說是近代大長者對佛教的護持。

「釋太虛,精研哲理,志行清超!生平周歷國內外,闡揚教義,願力頗宏!抗戰期間,組織僧眾救護隊,隨軍服務,護國之忱,尤堪嘉尚!茲聞逝世,良深軫惜!應予明令褒揚以彰忠哲。此令!」(1947年6月6日國民政府頒發褒揚太虛令)

塔院內寧靜整潔,太虛大師紀念堂在最後殿,一尊太虛大師銅像,背後刻著最能代表大師人生佛教精神的「仰止唯佛陀,完成在人格,人成即佛成,是名真現實」偈句。

舍利塔就在大師法像的後方,緩步繞塔,低迴吟詠著「實現人生佛教,建設菩薩學處。」想到偌大的塔院,沒有半個人影,不禁要問:大師啊!您在熱血湧動、浩氣充溢的年月裡,如那碑投大海,直為佛教找個應夢名山,一生都未見到改革成功的一日;今日,沈寂的舍利塔,難道一切都如塵埃般飄散在時間的流水中了嗎?

走出塔院,又見山腳下,那群為了明日開光典禮而忙進忙出的僧青年們……初夏的六月,鮮綠的青松,映襯著沈寂的古寺。突然間,我似明白了什麼。

Facebook